Información práctica

Estructura y función del cuerpo humanopP@)

Los sistemas de la estructura y función del cuerpo humano, más directamente relacionados con el desarrollo de esta actividad de la vida diaria, son:

La persona, hombre o mujer, de cualquier edad o condición, es un ser multidimensional integrado, único y singular, de necesidades características y capaz de actuar deliberadamente para alcanzar las metas que se propone, asumir la responsabilidad de su propia vida y de su propio bienestar, y relacionarse consigo mismo y con su ambiente.

La idea de un ser multidimensional integrado incluye las dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual, todas las cuales experimentan procesos de desarrollo y se influencian mutuamente. Cada una de las dimensiones en que se describe a la persona se encuentra en relación permanente y simultánea con las otras, formando un todo en el cual ninguna de las cuatro dimensiones se puede reducir o subordinar a otra ni puede ser contemplada de forma aislada. Por consiguiente, ante cualquier situación, la persona responde como un todo con una afectación variable de sus cuatro dimensiones. Cada dimensión comporta una serie de procesos, algunos de los cuales son automáticos o inconscientes, y otros, por el contrario, son controlados o intencionados.

Teniendo en mente este concepto de persona, y sólo con fines didácticos, pueden estudiarse aisladamente las modificaciones o alteraciones de algunos de los procesos de la dimensión biofisiológica (estructura y función del cuerpo humano) implicados en el desarrollo de esta actividad de la vida diaria:

Relación con otras actividades de la vida diariapP@)

La comunicación es imprescindible para hacer saber a los otros que hay actividades vitales que no pueden iniciarse o completarse y que, para llevarlas a cabo con éxito, se necesita su ayuda. Ante los cambios o las situaciones nuevas la persona responde con cambios fisiológicos y de comportamiento expresados mediante variaciones en los patrones habituales de las actividades de la vida diaria. De esta manera estas variaciones se convierten en manifestaciones que comunican el estado emocional de la persona.

A través de la respiración también se expresa la tristeza, la alegría o el bienestar. La expresión de las emociones se acompaña de cambios en la frecuencia respiratoria. Aunque estas manifestaciones pueden controlarse, cuando son auténticas su manifestación no se domina. También el dolor en sus distintos grados puede expresarse con cambios en el ritmo; por ejemplo, el fuerte dolor se acompaña con inspiraciones profundas y a veces superficiales.

La persona también puede comunicar su estado emocional a través de su comportamiento con la comida. La tristeza y la angustia se acompañan de inhibición en el deseo de comer o con masticación lenta. Ante el nerviosismo algunas personas pueden tener una pauta contraria que las lleva a comer más de lo que habitualmente comen, ya que esto les produce alivio. El miedo y el asco pueden eliminar el deseo de comer, al igual que la sorpresa o el interés.

Así mismo, los cambios emocionales pueden reflejarse en un incremento de la frecuencia urinaria o en un aumento o una disminución del patrón de defecación; suele tratarse de personas que tienden a tener estreñimiento o diarrea.

La persona puede comunicar su estado emocional no sólo mediante los gestos y la expresión no verbal, sino por cambios en su psicomotricidad. Así, la hiperactividad es reflejo de ansiedad y falta de concentración o atención. El nerviosismo puede producir movimientos repetitivos de los dedos, los pies o las piernas, balanceos, cambios de postura muy frecuentes y falta de concentración y escucha. Dormir en exceso también puede manifestar tristeza, o no conciliar el sueño puede revelar preocupación, culpa o miedo.

Los cambios de los patrones habituales en todas y cada una de las actividades de la vida diaria son tan diversos como diferentes son las respuestas de cada persona. Por ello la observación y la autoobservación del cambio de manifestaciones habituales puede ayudar a identificar respuestas y afrontamientos de situaciones que están poniendo a prueba el bienestar psicológico de la persona.

En función del grupo de edad y la etapa de desarrollopP@)

La interacción y la comunicación se ven influenciados, además de por condicionantes socioculturales, por aspectos como la edad y la etapa de desarrollo, y por algunas situaciones patológicas y los efectos de determinados medicamentos.

La interacción y la comunicación de la persona cambian en cada fase de la vida como respuesta a los cambios de los órganos de los sentidos, a los cambios emocionales y al aprendizaje.

En el aprendizaje, la infancia es un momento crítico. Existe una predisposición biológica que media en la forma de responder al ambiente, el temperamento, a partir del cual se experimentan las primeras experiencias sociales en las que la persona inicia su aprendizaje de la comunicación y comienza a desarrollar habilidades para la interacción. Los niños aprenden así cuales son las conductas más apropiadas para obtener de su ambiente aquello que necesitan. Por ejemplo, si el hecho de llorar para conseguir alimento o el hecho de sonreír para lograr la atención de los otros permite obtener estas metas, lo seguirán haciendo en el futuro como medio para conseguir estos fines; de lo contrario, si no les permite conseguirlo, lo dejarán de utilizar y desaparecerán del conjunto de conductas potenciales para la interacción. Otra estrategia de aprendizaje es la imitación, y es un modelo a imitar cualquier persona del medio, incluidos los personajes de ficción. Ahora bien, el factor más crítico para el aprendizaje de la interacción social es el modelado que ofrecen los padres. Los niños observan a sus padres interaccionando con ellos y con otras personas y aprenden su estilo verbal y no verbal. Los adolescentes y los niños tienden a imitar a quienes les superan en edad; y, en general, las personas adultas imitan a quienes tienen su misma edad y sexo y les resultan más atractivos porque presentan valores o intereses que comparten.

El desarrollo de la comunicación y de la interacción se moldea durante el ciclo vital: 1. Intrauterino, 2. Recién nacido, 3. Preescolar, 4. Escolar, 5. Adolescente, 6. Adulto joven, 7. Adulto maduro, 8. Adulto mayor medio y avanzado.

1. Intrauterino

La primera experiencia sensorial es la táctil. En el vientre materno, el feto, cuando aún no tiene ni ojos ni oído, ya reacciona ante los estímulos táctiles.

Durante el embarazo, la madre se crea una imagen de su hijo a partir de la cual se relacionará con él. Las vivencias de la madre, sus reacciones emocionales, los estímulos ambientales, etc., se transforman en cambios corporales. Por ejemplo, los cambios en el ritmo cardiaco producen cambios en el mundo de estímulos del feto. Los movimientos del feto adquieren un significado para la madre, que la incitan a hablarle, a tocarlo, etc., y ello supone, a la vez, una nueva estimulación para el feto. El feto reacciona a los sonidos, puede distinguir entre la voz de un hombre y la de una mujer, y responde de forma particular a la voz de su madre.

La voz humana es para el feto un elemento de continuidad entre su vida intrauterina y la extrauterina. El diálogo establecido durante el embarazo favorece tanto en el bebé como en la madre el establecimiento del vínculo, la conducta de apego.

2. Recién nacido

Al nacer comienza su interacción con el ambiente y comienza a recibir respuestas a través del tacto, e inicia así su aprendizaje emocional. Los niños muestran predisposición para la comunicación desde el nacimiento; se habla de la comunicación prelingüística. Muestran una preferencia por la voz de la madre frente a la de cualquier otro adulto, y se inicia así la conducta de apego, la tendencia a buscar la protección de los otros que permite lograr o conservar la proximidad con alguien a quién se percibe más capacitado para hacer frente al mundo. Su sensibilidad al sonido se suma a la del olfato. Al segundo día de vida distingue el olor de la leche materna. Emplea sus capacidades olfativas para relacionarse con la madre y percibir el ambiente.

El recién nacido se encuentra inmerso en un mundo de sensaciones agradables y desagradables. Comunica que no está bien a través del llanto, momento en que se hinchan las fontanelas anterior y posterior. Acompaña el llanto de gritos fuertes y vigorosos. En las primeras semanas el llanto no produce lágrimas. No distingue entre yo y los otros. Posee una distinción rudimentaria de los colores y las formas. Reacciona a los ruidos fuertes y repentinos.

Manifiesta el confort con la relajación de su cuerpo. Un entorno confortable de luz y de temperatura favorece su desarrollo. Se debe acompañar una voz cálida con los tonos apropiados. El contacto con los hermanos y los padres ayuda a comunicarse a través del tacto y de los olores. Es importante responder a su incomodidad con medidas que le alivien y le tranquilicen.

Aunque cuente con las capacidades y las tendencias necesarias para comunicarse e interaccionar, este proceso requiere tener a alguien con quien hacerlo. La calidad de la relación establecida con la madre −o su sustituto− tiene una gran importancia para el desarrollo de las destrezas comunicativas, pues el paso de la precomunicación a la comunicación dependerá, en gran medida, de su sensibilidad para captar las señales del bebé y de su capacidad para interpretarlas y ajustar su forma de responderle.

Neonato-lactante (del nacimiento a los 18 meses)

Hacia la cuarta u octava semana aparecen la sonrisa y los gestos de placer ante la presencia de otras personas, que se expresan mediante la mirada, el movimiento de los brazos y las piernas y las sonrisas.

En los primeros meses el bebé localiza donde está el ruido, es capaz de distinguir los ruidos familiares de los desconocidos. Prefiere la cara y la voz humanas a otros estímulos y tiene la capacidad de imitar sonidos y gestos humanos. Con dos o tres semanas los bebés son capaces de imitar conductas de los adultos de manera inmediata, como por ejemplo sacar la lengua. Con seis semanas son capaces de reproducir algunos gestos de los adultos cuando están delante de ellos y en su ausencia. Alrededor de las cuatro a ocho semanas aparece la sonrisa social.

De las seis semanas hasta los seis meses el niño necesita interaccionar con otros humanos, necesita su contacto y llora si se le deja solo. Empieza a vincularse más estrechamente a la madre. Su conducta se centra en ella. Sonríe, balbucea y la sigue con la mirada más que al resto de las personas.

Hacia el sexto mes de vida el niño comienza a combinar sonidos emitiendo balbuceos. Estos sonidos se consideran una comunicación intencional que aparece normalmente durante los intercambios afectivos con los adultos.

De los seis a los ocho meses hasta los dieciocho a veinticuatro meses, el vínculo con la madre está establecido y el bebé muestra enfado y ansiedad cuando se le separa de ella. Suelen sentir tranquilidad sólo con el contacto de la madre; llora si, en presencia de la madre, le toma en brazos otra persona, aunque sea un familiar muy cercano. Sus conductas suelen dirigirse a captar la atención de la madre. Expresa su malestar y la pérdida de placer, el aburrimiento, el cansancio y las otras necesidades mediante gritos y llanto.

Al nacer es posible distinguir todos los sonidos que constituyen cualquier idioma humano, pero, una vez aprendido uno de ellos, esa sensibilidad desaparece. No importa cual sea la lengua materna que se aprenda, en este proceso se siguen siempre las mismas fases: balbuceo, frases de una sola palabra y frases de dos palabras con sintaxis y habla compleja. El ritmo con el que se pasa por cada fase varía entre los niños, aunque la edad media en que se produce cada paso es la misma en todas las culturas.

El periodo sensible para el aprendizaje de la lengua se sitúa entre los dos años y la pubertad. Después de ésta, la capacidad de aprender una lengua con facilidad se reduce. Los niños poseen una capacidad innata para aprender el lenguaje. Si están en contacto con una lengua la aprenden con rapidez sin necesidad de recibir una enseñanza específica.

Alrededor de los doce meses, el interés del niño por el rostro humano va cambiando, y alrededor del año los objetos del entorno empiezan a captar más su atención que la del cuidador. Comienzan a señalar objetos implicando a otras personas para tratar de llamar la atención para obtener el objeto o tratar de compartir la atención sobre el objeto con la otra persona. La exposición, la estructuración y la imitación de los sonidos de la lengua a la que está expuesto hacen que al final del primer año tenga cierta comprensión de dicha lengua y empiece a emitir las primeras palabras.

Es conveniente hablarle mucho, con ternura y en el tono adecuado, y alentarlo a producir vocalizaciones y sonidos. El cuidador debe esforzarse por interpretar su mímica y sus expresiones vocales. El hecho de enseñarle de dónde proceden los ruidos y ponerlo en contacto con los objetos le ayudará a conocer el entorno.

3. Preescolar (de 19 meses a 5 años)

En esta edad el lenguaje surge progresivamente. Es capaz de representar el mundo con palabras y puede manifestar más claramente sus deseos, problemas, necesidades y pensamientos. A partir de los dieciocho meses inicia el habla telegráfica, cuando el niño dispone de un número de palabras y las organiza para realizar emisiones creativas y originales. Durante el segundo año de vida se produce un espectacular uso del lenguaje. Hay un avance de la utilización intencional de los monosílabos a la emisión de secuencias de dos sílabas, que el adulto puede identificar como una palabra. Aproximadamente hacia los dos años y medio, el niño ya construye frases más largas e incorpora reglas gramaticales. A los tres años el léxico crece, va avanzando en la pronunciación y aplica el uso correcto del género, por ejemplo, el sol y no la sol. A los cuatro años se puede decir que domina las construcciones de las frases y tiene un repertorio fonético casi completo.

El niño desarrolla el pensamiento simbólico, lo que le lleva a dar valor y significado a los objetos y a las conductas propias y las de los otros. Manifiesta su desconcierto ante la frustración y su oposición ante las prohibiciones. Aunque es capaz de relacionarse con otros familiares adultos y otros niños, sigue apegado a la figura materna. El niño puede representarse mentalmente a la madre, de este modo es capaz de predecir que volverá una vez que se ha ido y ello elimina la experiencia de riesgo a perderla. A los tres años emplea distintos métodos para controlar la interacción con su madre y logra que ésta pacte con él algunos de sus tiempos de separación. Establecido un vínculo sólido con el niño, no necesita de la presencia física de la madre de forma permanente, pues sabe que contará con ella cuando así lo necesite.

Alrededor de los cuatro años descubre sus capacidad de pensar, “de hablar consigo mismo sin voz”, e interacciona haciendo uso de la memoria. Su comunicación y su razonamiento son egocéntricos, sólo es capaz de considerar su punto de vista. A esta edad explora sus genitales, toma conciencia de las diferencias sexuales y experimenta placer.

Para su desarrollo comunicativo es conveniente favorecer la expresión de experiencias, descubrimientos, ideas y sentimientos. Así mismo, variar los modos de expresión, ampliar palabras, utilizar juegos diversos, fomentar la música, la expresión corporal y los órganos de los sentidos también ayuda en el desarrollo de su comunicación. En este sentido, es importante ir ampliando progresivamente el círculo de relaciones con personas conocidas y enfrentarle a diferentes ambientes.

La experiencia de éxito y fracaso en las tareas que emprende y las respuestas que recibe de los otros ante ello llevan al niño a sentir competencia o inadecuación, lo que representa el primer paso en la construcción de uno de los dos componentes de la autoestima. La sensación de valía incondicional, el segundo componente, empieza a desarrollarse con la percepción de la aceptación de sus características, la experiencia de ser querido y ser aceptado que le devuelven sus padres. La imagen de sí mismo que los padres le devuelven al niño es el material a partir del cual éste parte para construir el autorespeto.

4. Escolar (de 6 a 12 años)

Es capaz de expresar sus necesidades, pensamientos, emociones y problemas siempre que su entorno sea favorable a la comunicación. Su lenguaje es más elaborado y aplica el razonamiento y la lógica; ocasionalmente, puede ser desde crítico hasta jactancioso. Selecciona sus amistades, con las que comparte y adquiere conciencia de grupo y de pertenencia.

Para fomentar un desarrollo de comunicación saludable es necesario estar atento a la expresión de sus ideas, de sus conocimientos y de sus preocupaciones. Le favorece estimular la apertura de la red de amigos y el desarrollo de lazos con los hermanos. Es importante respetar su intimidad y no desvelar sus confidencias y secretos.

La capacidad del niño de evaluar por sí mismo sus acciones y sus características comparándolas con los valores sociales y las normas hace que la construcción de su autoestima dependa en mayor medida de sí mismo. Al mismo tiempo, al ampliarse su mundo social (escuela, amigos, etc.), obtiene información sobre su competencia y valía de múltiples fuentes, que, de acuerdo con las experiencias vividas en su primera infancia, podrá comparar y a partir de las cuales podrá llegar a sus propias conclusiones.

En este momento de la vida, con la autoestima ya formada, la idea que el niño tiene acerca de ésta incide en su conducta y afecta a sus percepciones, vivencias, propósitos y expectativas, a la vez que participa en la creación de hábitos de interacción con los demás más o menos útiles y asertivos.

Infancia

5. Adolescente (de 12 a 18 años)

En esta etapa la persona se “queda sin voz”, enmudece en sus relaciones con los adultos y sus respuestas se circunscriben a monosílabos. Puede tener manifestaciones excéntricas, de provocación, para llamar la atención de los otros y para sentirse diferente. Tiene conductas ambivalentes, por un lado, se revela contra su familia y, por otro lado, puede pedir apoyo de un adulto ajeno a ésta. Se arraiga en él un sentido de pertenencia al grupo y va descubriendo los roles sexuales y su identidad sexual. Se puede iniciar en las primeras relaciones sexuales.

Es bueno que encuentre un adulto de referencia que muestre disponibilidad para la escucha y la empatía. Se debe estimular que se integre en grupos variados y que descubra el compromiso de la amistad y la relación amorosa.

En la interacción social entre iguales, empieza a tomar conciencia de la autoestima y la autocompetencia al valorar sus logros o fracasos académicos y afectivos.

Adolescencia

6. Adulto joven (de 19 a 25 años)

El adulto joven, con los distintos roles que desempeña, suele contar con una red variada de personas con las que tiene que comunicarse. La socialización profesional le lleva a desarrollar diversas y complejas maneras para comunicarse e interaccionar. Desarrolla la necesidad de mantener relaciones de amistad, profesionales y amorosas. Comunica su personalidad a través de gustos, colores, música, aficiones, etc.

Para mantener unas relaciones sanas y eficaces es necesario conocer y llevar a cabo las normas codificadas de comunicación que se aplican en cada contexto y situación. Mantener una actitud de asertividad y de diálogo y negociación permite mejorar el autoconcepto y la autoestima. Encontrar la complementariedad en los diferentes tipos de relaciones, familiares, sociales y profesionales ayuda a su bienestar psicológico.

La autoestima es consciente y reflexiva. Va a ir evolucionado a lo largo de la vida a partir de experiencias de aceptación o rechazo, de logros o de fracasos, mediadas por el medio social y cultural, más que por el marco familiar.

7. Adulto maduro (de 26 a 65 años)

En este amplio rango de edad no se pueden encontrar grandes diferencias. Las estrategias de comunicación e interacción están consolidadas en la etapa anterior. En esta etapa cobra mucho valor la comunicación de manera íntima y armoniosa con los amigos y la familia. La estabilidad de la pareja da seguridad. En edades más avanzadas, cercanas a la jubilación, en algunas parejas pueden surgir tensiones conyugales por el hecho de romper las rutinas. En otros casos, se redescubre la vida en pareja.

En etapas más avanzadas, la persona afronta la soledad y descubre la libertad. Puede vivir un periodo de desencanto al detectar cambios en sí mismo y al sentirse extraña con los demás. En edades más avanzadas surgen dificultades en la comunicación que derivan de la jerga generacional y profesional.

Para atenuar los efectos de la jubilación, es necesario equilibrar las relaciones amistosas de distintos ámbitos y las familiares. En caso de déficits sensoriales, como la pérdida de vista u oído, es importante corregirlos para no crear barreras en la comunicación. Así mismo, las personas mayores acusan la ausencia de interlocutores con los que establecer comunicación.

Adultez

8. Adulto mayor, adulto mayor medio y adulto mayor avanzado (de 66 a 74 años, de 75 a 84 años y de 85 en adelante

Disminuyen las relaciones de algunos ámbitos, como la del ámbito profesional. Las reacciones cambian, sobre todo cuando se enfrentan a la pérdida de la pareja, con lo que se rompe la interdependencia entre los cónyuges. A medida que se van cumpliendo años, se produce una mayor separación intergeneracional, la persona mayor no comparte gustos ni formas de comunicación con las generaciones más jóvenes, y ello le lleva a sentirse diferente y en muchos momentos excluido.

En edades avanzadas, los déficits sensoriales y la disminución de la voz dificultan la comunicación, hacen que el diálogo sea difícil. El discurso suele estar centrado en quejas funcionales y en la soledad. Pueden parecer huraños y mostrar desconfianza ante los extraños, soportar mal las reuniones concurridas y necesitar más tiempo de relajación que de comunicación. No suelen querer establecer nuevas relaciones por miedo a perder a su interlocutor.

En esta etapa es necesario mantener y fomentar los contactos con el exterior con interacciones con familiares, amigos y vecinos, y mantener, según sea la resistencia de la persona mayor, un equilibrio del tiempo entre las relaciones comunicativas con periodos de descanso. Hay que evitar el bombardeo de estímulos sensoriales. Para suplir sus déficits sensoriales se aconseja situarse enfrente de la persona, hablarle despacio, escucharle y reformular las preguntas. Alentar que exprese sus emociones y preocupaciones le ayuda en su bienestar psicológico.

Vejez

Factores que influyen en el desarrollo de la actividadpP@)

- En función de la patología

1.1 Trastornos que alteran la percepción y la emisión del mensaje; 1.2 Trastornos en la captación y la comprensión del mensaje; 1.3 Otros trastornos; 1.4 Problemas de interacción - Relacionadas con el tratamiento

La interacción y la comunicación se ven influenciados, además de por condicionantes socioculturales, por aspectos como la edad y la etapa de desarrollo, y por algunas situaciones patológicas y los efectos de determinados medicamentos.

1. En función de la patología

Cuando la persona tiene una enfermedad o un trastorno que afecta a la emisión del mensaje y a la captación del mismo, pueden verse afectados tanto la interacción social como el aprendizaje y la expresión emocional. Aunque las afectaciones y los trastornos que involucran a la comunicación e interacción son múltiples y complejos, los más frecuentes son:

1.1 Trastornos que alteran la percepción y la emisión del mensaje

-

Trastornos de los órganos de los sentidos: cualquier alteración que produce una alteración de los órganos de los sentidos dificulta la captación de estímulos y mensajes, como por ejemplo las sorderas o las llamadas hipoacusias. Éstas son producidas por alteraciones en la transmisión del sonido desde el conducto auditivo externo, pasando por el tímpano y la cadena de huesecillos, o por alteraciones en la percepción, cuando se afecta el sistema nervioso, especializado en la transformación de las vibraciones sonoras en señales nerviosas y que está situado en el oído interno. Merece especial atención el caso de la otitis media, una inflamación del oído medio que puede ser aguda o supurativa y que se acompaña de una pérdida de audición repentina o gradual.

-

Afectaciones del hemisferio derecho cerebral o patología del cerebelo: pueden dificultar hablar con claridad, es decir, que provocan disartrias. Estas alteraciones no son atribuibles a cuestiones mecánicas. Las hemorragias cerebrales o la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, se asocian a dificultades del habla y de la escritura, a lo que se le añade la dificultad de expresar ideas. Las lesiones en el hemisferio derecho generan aprosodia, es decir, una alteración en la entonación, el ritmo y el tono. Quiénes las presentan tienen un tono de voz apagado sea cual sea su experiencia emocional (alegría o tristeza). La lesión de algunas áreas posteriores da lugar a la imposibilidad para comprender la prosodia en otras personas.

En el caso de la afasia de Broca, se conserva la comprensión pero la producción del habla está muy alterada y hay dificultades para leer en voz alta y para escribir. Los déficits van desde el mutismo total hasta el habla lenta formada por palabras simples, un habla telegráfica. Las personas que tienen este problema suelen presentar también parálisis parcial de la mitad derecha del cuerpo y pérdida de visión. En general, la producción del habla es poco clara y también afecta a la entonación, el ritmo y el tono de voz.

-

Demencias orgánicas y psicosis: el lenguaje puede ser incoherente, sin conexiones lógicas en el discurso, con dificultad para recuperar las palabras y con creación de palabras nuevas. En el caso de la esquizofrenia, cuando existe un brote, el discurso está desorganizado y puede ser gramaticalmente incorrecto, y además puede incluir información innecesaria.

1.2 Trastornos en la captación y la comprensión del mensaje

-

Enfermedades cerebrovasculares: suponen una destrucción de las neuronas o de su funcionamiento. Sea cual sea su origen (infeccioso, tumoral, degenerativo, resultado de traumatismo, pérdida del flujo sanguíneo, trastorno en el líquido cefalorraquídeo, déficit o exceso de neurotransmisores, alteraciones en la transmisión del impulso, etc.), pueden producir daños en las áreas de procesamiento o producción del lenguaje y afectarlo tanto en la expresión oral como en la escrita.

1.3 Otros trastornos

-

Dislexia: es el trastorno de la escritura en la que los niños o adultos tienen dificultad para asociar las letras con los sonidos. Aunque las capacidades cognitivas e intelectuales están preservadas e incluso pueden ser superiores, suelen tender a leer algunas palabras al revés y les cuesta distinguir entre las letras que tienen una misma configuración pero desigual orientación (p y q; b y d), las cuales confunden tanto al leer como al escribir.

-

Tartamudez: puede definirse como la repetición involuntaria de sonidos, sílabas o palabras. Estos bloqueos o prolongaciones en los sonidos producen un habla no fluida o con interrupciones. Se considera que pueden existir múltiples factores asociados a la aparición de la tartamudez, entre los cuales se incluyen factores genéticos, variables ambientales, anormalidades neurológicas, conductas aprendidas o bien una interacción entre diferentes influencias biológicas y ambientales. Se ha asociado con depresión, ansiedad, dificultades en la atención y una percepción de autoeficacia disminuida.

1.4 Problemas de interacción

-

Trastornos en el apego: los niños que presentan este problema mantienen con su madre una relación especialmente estrecha que les conduce a graves dificultades para interaccionar socialmente con personas distintas a ella. Sucede también al revés: madres con problemas en el apego que hacen de su hijo su figura de apego y el niño asume la responsabilidad de cuidarla, lo que dificulta sus interacciones normales con los otros.

-

Trastorno severo y generalizado del desarrollo: comporta alteraciones en el lenguaje, como es el caso de algunos trastornos del espectro autista, en que la persona (niño o adulto) es incapaz de relacionarse con otras personas y comprenderlas. Si existe lenguaje, éste es pobre y estereotipado.

-

Mutismo selectivo: los niños que presentan este problema no hablan en algunas situaciones o escenarios pero sí en otros. En general, se trata de niños que dejan de hablar en la escuela aunque siguen haciéndolo con total libertad en el seno de la familia o, por ejemplo, en situaciones lúdicas. Por esta razón, el mutismo selectivo suele detectarse cuando el niño comienza su etapa escolar. Aunque no están claras sus causas, se asocia con el abuso, la desatención o el trauma, pero se ha detectado que una variable contribuidora puede ser la ansiedad social; también existen argumentos que apuntan a la exposición del niño a patrones de conductas aprendidas dentro de la familia. Estos niños se describen como más dependientes, inseguros, inmaduros y físicamente más frágiles. Algunos de estos niños muestran una total recuperación, pero es frecuente que esta condición permanezca durante los años escolares y, en algunos casos, llegue hasta la edad adulta.

2. Relacionados con el tratamiento

Fármacos que impiden la concentración y la coordinación

Existen ciertas drogas que afectan a la capacidad de percepción y que además producen un aumento de la actividad psicomotora, por lo tanto pueden producir un aumento de la comunicación, si bien esta comunicación en ocasiones no sea coherente. Entre estas drogas hay la cocaína, las anfetaminas, el éxtasis, el LSD, etc. Otras ilegales tienen una acción inhibidora de la comunicación, como los derivados de la morfina y el cannabis.

Medicamentos

La información en internetpP@)

Las personas toman cada día decenas de decisiones que afectan a su salud, como, por ejemplo, qué alimentos ingieren, cuántas horas duermen, si van a un sitio a pie o en coche; o si realizan algún tipo de ejercicio físico, entre otras muchas cuestiones. Para dar respuesta a cada uno de estos aspectos, de forma consciente o inconsciente, utilizan información y también están condicionadas por sus emociones y experiencias previas relacionadas con la salud.

En un mundo saturado de información donde prima la inmediatez, es habitual que las personas utilicen Internet para buscar información sobre su salud. Sin embargo, no toda la información que encontramos en internet es fiable ni todas las personas que difunden contenidos sobre salud en las redes sociales son expertas. Por eso, saber informarse con calidad en internet, contrastar los datos y obtener conocimiento de los profesionales de la salud resulta esencial.

- Como contrastar informaciones, imágenes y vídeos en internet

1.1 Validación de la información con el método PANTERA

1.2 Herramientas para verificar contenidos

1.3 Engaños del futuro - Como comprobar información sobre salud

- Decálogo para comunicar y defender la ciencia en redes sociales

- Los retos virales peligrosos: como educar y prevenir riesgos

1. Como contrastar informaciones, imágenes y vídeos en internet

Según el International Journal of Communication, más de la mitad de la población de España es vulnerable a la desinformación, es decir, puede ser víctima fácilmente de información errónea difundida, generalmente, de forma intencionada.

En Cataluña, según datos del Idescat, más de la mitad de personas entre 16 y 74 años, reconoce haber visto información falsa en internet; sólo la mitad la contrastó. Datos como estos prueban que la desinformación es un problema generalizado que afecta a muchas personas. El fenómeno se mantiene debido a factores como la carencia de habilidades y conocimientos para contrastar con espíritu crítico la información que nos llega. A continuación, se aportan claves y herramientas para evaluar y comprobar la información.

1.1 Validación de información con el método PANTERA

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), vivimos en una época de infodemia, en la que la gran cantidad de información que se recibe continuamente, angustia a la ciudadanía. La información contrastada, valiosa y de calidad se mezcla con contenidos falsos, confusos y perjudiciales. Si alguna información, fotografía o vídeo parecen sospechosos, pueden analizarse con el método PANTERA, de Learn to Check.

P - Procedencia

Saber de dónde procede la información, la imagen o el vídeo. Se debe analizar cómo ha sido elaborada aquella pieza, es decir, deben indagar cuáles son las fuentes de información que se han utilizado para elaborarla. Si una información no cita las fuentes, lo más prudente es desconfiar de ellas. Según el código deontológico de los periodistas es un deber citar siempre las fuentes de cualquier información; así como también es un comportamiento ciudadano responsable. Es importante que haya diversas fuentes y no una dependencia de una única voz, lo que nos indica que no se ha contrastado suficientemente ese contenido y que no hay pluralidad y diversidad de puntos de vista. Una vez que tenemos identificadas las fuentes, el siguiente paso es evaluarlas. ¿Son fuentes expertas o testimoniales? ¿Tienen algún conflicto de intereses? Y, sobre todo, debemos averiguar si son fiables. La fiabilidad de una fuente depende de su comportamiento anterior: ¿ha mentido alguna vez o se ha ganado la confianza? Cuando se analizan fotografías y vídeos, se debe averiguar también quién los ha hecho. Y en cuanto a las redes sociales, es necesario saber quién hay detrás de un contenido determinado. Se debe comprobar si esa supuesta publicación de Facebook, X (antes Twitter) o de otras plataformas se ha publicado realmente o es una fotografía manipulada o un contenido generado a través de un simulador que permite crear publicaciones falsas. Para comprobarlo, podemos ir a la cuenta original, de donde proviene la información, e intentar encontrar el contenido a través de las herramientas de búsqueda avanzada de aquella red. Debemos saber también si la cuenta que publica ese contenido es una persona real o es un bot, es decir, una cuenta automatizada; o bien un trol, una persona que acosa a las redes y boicotea el debate.

A- Autoría

La autoría hace referencia a quien ha elaborado aquella información, imagen o vídeo y dónde se publica. No es lo mismo una información sobre un conflicto bélico difundida por periodistas sobre el terreno que una información hecha por un individuo con intereses a kilómetros de distancia. Se debe valorar si el contenido se publica en la web de una revista científica de prestigio o, por el contrario, se difunde en un blog negacionista sobre el cambio climático o una página creacionista que niega la teoría de la evolución de Darwin. También hay que fijarse si aquello que leemos se difunde en un medio de comunicación serio o en un diario satírico. Hay que agudizar el ingenio para saber si esa web o esa cuenta de redes sociales que está difundiendo aquello es auténtica o hay una suplantación de identidad y, por tanto, tenemos delante un contenido fraudulento.

N- Novedad

Otro aspecto para valorar es la antigüedad de esa información, fotografía o vídeo. Debe revisarse si los datos son recientes o han quedado desfasados. Hay que analizar si esa fotografía o vídeo están descontextualizados, es decir, si corresponden a ese hecho actual, a esa ciudad y día o, por el contrario, se hicieron en otro momento, en otro lugar y ahora se recirculan con un contexto falso.

T -Tono

El lenguaje aporta muchas pistas y ayuda a evaluar la información. Cuando llega un contenido con muchas faltas de ortografía, es necesario sospechar. También habrá que fijarse en la emocionalidad y en la intención. Habitualmente, la desinformación opera a través del miedo, las falsas esperanzas o el odio. Estas intenciones deben encender una lámpara de alarma para que las examinemos de forma cuidadosa y con mayor detenimiento. Se debe vigilar también con el lenguaje técnico que pretende ser científico pero que no lo es; y aprovecha el desconocimiento de la población, para apoyarse en conceptos y términos que parecen científicos, pero que en realidad no significan nada o están mal utilizados.

E - Evidencias

Identificar y examinar las evidencias es una operación básica. Hay que comprobar si aquello que se está afirmando está contrastado, si está basado en datos, si hay pruebas de que aquello ha ocurrido en ese momento y en ese lugar. Un comportamiento adecuado es el de verificar la metodología de ese estudio, es decir, que no ha habido errores en la obtención y el análisis de los datos o en el momento de realizar cambios en el idioma. En el caso de las imágenes y los vídeos, hay que mirarlos detenidamente para rastrear evidencias o elementos que chirrían. Por ejemplo, si hay varias personas en una escena y una de ellas tiene la cabeza proporcionalmente mayor o menor, debe sospecharse. Otro motivo para desconfiar es si existen varios objetos y cada uno tiene la sombra hacia un lado; se supone que el foco de luz debe ser el mismo. Fijarse en los carteles de metro, los nombres de tiendas, las placas de

matrícula de los vehículos, los uniformes policiales o los idiomas y acentos que aparecen puede resultar muy valioso. En ocasiones, hay pistas que nos indican que esa imagen o vídeos han sido descontextualizados o manipulados. Hay que encontrar evidencias de dónde y cuándo se han hecho esa imagen o vídeo y, si el contenido que estamos contemplando, es el original o se ha manipulado añadiendo, sacando o modificando una parte. También es necesario examinar las imágenes y los vídeos para identificar si han sido creados con la llamada Inteligencia Artificial (IA) y no reflejan una escena real. Es necesario averiguar la procedencia de estos contenidos y fijarse con detalles como si los personajes están demasiado recortados del fondo o si existen, por ejemplo, seis dedos o errores en manos, pies u orejas; que son, de momento, algunas de las representaciones equivocadas que realiza la Inteligencia Artificial (IA).

R - Réplica

En las redes, la comunidad contrasta y ayuda a los demás a interpretar de forma crítica la información. Por eso, ante un tuit o un post de Facebook sospechosos, se pueden examinar las reacciones y comentarios para localizar si alguien ya lo ha contrastado antes, si alerta a los demás del engaño y si comparte su proceso de verificación. También hay que detectar si existe alguna advertencia de la misma red social. Plataformas como Facebook utilizan fact-checkers o verificadores de hechos. Éstos son personas y entidades especializadas que se dedican a detectar errores y noticias falsas. Si se detecta que una imagen está manipulada o una información es fraudulenta, la plataforma puede incluir un aviso al usuario.

A - Amplia

Por último, el método PANTERA recomienda ampliar la información; abrir otra ventana en el navegador y buscar de forma eficiente y a partir de fuentes fiables contenidos que aporten información adicional o más contexto para evaluar mejor. En un mundo complejo, la simplificación de la información, impuesta a veces por la saturación y la inmediatez, complica entender el fondo de las cuestiones planteadas. Por tanto, todo lo que ayude a enriquecer una información maniqueísta y simplificada será valioso.

1.2 Herramientas para verificar contenidos

La verificación es un proceso que implica leer y mirar con detenimiento, aplicar los conocimientos previos, buscar información fiable y de calidad y utilizar herramientas disponibles para determinar si un contenido es veraz o falso.

Búsqueda inversa de imágenes

Realizar una búsqueda inversa de imágenes puede ayudar a la hora de analizar la veracidad de una fotografía o un vídeo. El funcionamiento es sencillo. Se trata de darle al buscador una fotografía para que haga un barrido de la red y diga si esta imagen está en internet, en qué páginas o enlaces podemos encontrarla, qué fotos similares localiza y de qué fecha son. Esta búsqueda de imágenes se puede realizar con diferentes buscadores, como Google Imágenes Google Imágenes, Yandex imágenes o también Bing imágenes.

Otra herramienta para comprobar imágenes es Tineye. En todos los casos, se puede subir un enlace de una fotografía que se encuentre en internet o en redes sociales o un archivo de imagen del ordenador. Algunas de estas herramientas funcionan para ordenador, otras para móviles y otras en ambos casos.

Contrastar vídeos

Un recurso muy completo es el del proyecto InVID We Verify Vera.ai. Se trata de una extensión para el navegador que permite, por ejemplo, fragmentar los vídeos de redes sociales en varios fotogramas para después realizar búsquedas inversas de imágenes. En cuanto a los vídeos, también puede analizar sus metadatos. Otras funcionalidades interesantes de esta herramienta están enfocadas al análisis de imágenes, como la herramienta de la lupa, que ofrece la posibilidad de ampliar imágenes sin que se pixelen y, por tanto, leer bien un texto o ver de forma adecuada un objeto pequeño que nos dé una pista clave para su verificación. También pone al alcance una herramienta de análisis forense de imágenes, es decir, permite realizar un análisis a través de texturas y otros elementos para saber si una foto ha sido manipulada. El proyecto está impulsado por la Agencia France Press y el Information Technologies Institute de Grecia y cuenta con financiación del proyecto Horizon 2020 de la Unión Europea. Se ha erigido como herramienta clave para los periodistas, pero está abierto a la ciudadanía; cualquiera puede solicitar acceso y añadir la extensión a su navegador.

Comprobar la identidad

Para averiguar quién está detrás de una cuenta de redes sociales, es necesario estudiar bien el perfil: la descripción del perfil o bio, su imagen, el contenido que cuelga y su comportamiento. Además, la búsqueda y búsqueda avanzada de cada red social aportan información valiosa. A parte de esto, hay disponibles otras herramientas para comprobar la identidad de alguna cuenta como Webmii o What’s My Name, una herramienta de código abierto que puede ser útil para buscar información sobre personas.

Webmii permite buscar la información disponible en internet sobre esa persona: por ejemplo, qué redes sociales tiene; si se habla de ella en YouTube; en qué webs se le menciona, etc. Tanto Webmii como Whats My Name son herramientas gratuitas.

Otras herramientas para contrastar contenidos

Para verificar informaciones, otra opción es buscar los desmentidos sobre una determinada cuestión en Fact Check Explorer. Si llega una información sospechosa, se puede comprobar aquí si hay algún fact-checker en todo el mundo que haya contrastado ese contenido.

Google Lens es otra herramienta útil. Podemos realizar búsquedas inversas de fotografías, nos puede identificar a la persona o personas que aparece en esa imagen y también puede traducir el texto que aparezca en cualquier fotografía al idioma de configuración del teléfono móvil, de manera que nos facilite su comprensión. Es cierto que se pueden utilizar herramientas de traducción -como el propio traductor de Google u otros-, pero Google Lens resulta especialmente provechoso si el texto no está en alfabeto latino.

Se pueden encontrar otras herramientas más avanzadas en la Caja de herramientas de VerficaTVE.

1.3. Los engaños del futuro

A medida que cambie la sociedad, también lo hará la desinformación. Por este motivo, es recomendable incorporar el hábito de analizar en detalle y con espíritu crítico la información que nos llegue. Hay información falsa que se sirve en forma de memes y también lo que se ha llamado «desinformación de falsa bandera», por ejemplo, con la guerra de Ucrania. Este tipo de contenido engañoso implica hacer ver que es un fake algo que, en realidad, sí ha ocurrido, como la masacre de Bucha, en Ucrania. La llamada Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando muchos ámbitos de nuestra vida; se puede usar de forma provechosa, pero también de manera poco ética, como para crear los llamados deepfakes, es decir, vídeos, imágenes u otros contenidos falsos creados por inteligencia artificial. Por eso, es muy importante indagar las fuentes de información y si son fiables y mantener un espíritu crítico a la hora de informarse.

La desinformación muta, pero también se irán creando nuevas herramientas y conocimiento para detenerla. Continuar aprendiendo, mantener un espíritu crítico con la información y hacer un uso responsable de las redes sociales será clave para estar bien informados/as y tomar las mejores decisiones sobre salud y otros ámbitos de la vida.

2. Como comprobar información sobre salud

Las redes sociales son un espacio muy prolífico en la difusión de contenidos falsos sobre salud: vídeos de Tiktok sobre dietas milagrosas que, en realidad, no funcionan; mensajes de WhatsApp sobre cómo comer un alimento en concreto puede prevenir el cáncer; informaciones que desincentivan la vacunación con argumentos alarmistas y poco contrastados... Los mensajes falsos sobre salud impactan en la salud individual y colectiva. Pueden afectar a la salud física y mental, restar adherencia a los tratamientos y provocar desconfianza en los profesionales y el sistema de salud. Por eso, es necesario saber evaluar y contrastar la información.

La información falsa, inexacta o engañosa relacionada con la salud se enmarca en lo que se ha dado en llamar la fake science, contenidos fraudulentos relacionados con la ciencia y que tienen una doble procedencia: externa a la ciencia -nos referimos a la pseudociencia-, o bien inherente al colectivo científico -hablamos de las revistas depredadoras y los artículos retirados-. Las revistas depredadoras son aquellas publicaciones en las que no existe un peer-review o revisión externa por parte de personas expertas y reconocidas que garantice la calidad de la investigación. Mientras que los artículos retirados son aquellas publicaciones que, inicialmente se han validado para publicar, pero que, después, se han decidido retirar porque ha habido problemas, como errores en los datos, en la forma de hacer la búsqueda o un conflicto de intereses no declarado por parte de los autores. Todo ello, como afirma el profesor de Información y Documentación en la UOC Alexandre López Borrull, «la fake science no es sino la consecuencia emergente de la mercantilización de la ciencia, tanto por la parte de la producción (los científicos), como de la difusión (revistas y bases de datos)». Es decir, el hecho de que haya intereses detrás de ciertas investigaciones provoca la aparición de información inexacta o poco detallada en salud.

De donde viene la desinformación en salud

Una de las principales fuentes de información falsa y perjudicial relacionada con la salud es la pseudociencia, que Cortiñas-Rovira, en el Informe de la Comunicación en Cataluña 2019-2020 (Civil y López, eds. 2021) define como «el conjunto de prácticas que intentan apoderarse del estatus de la ciencia y el método científico, mediante la exposición de resultados aislados, no demostrables o puramente subjetivos, obtenidos de forma acrítica, no sistemática o interesada, para generar un conocimiento no acumulable ni válido científicamente, que opera a menudo en ámbitos en los que la ciencia no llega o donde no ha ofrecido resultados satisfactorios y que suele ser hábil en la utilización de los medios de comunicación y las emociones del gran público» (2021, p.216-2021).

También desde el mundo científico y de la salud se puede contribuir a la confusión y la información fraudulenta; ya sea de forma intencionada, con las revistas depredadoras, o bien de forma involuntaria, con errores que pueden provocar enmiendas o retiradas de algunos artículos científicos. Las revistas depredadoras, alerta López-Borrull, se caracterizan por «un inexistente proceso de revisión, con ínfima calidad, preparadas para confundir y estafar a científicos demasiado ingenuos o listos» (2019). Se encuentran referencias de estas publicaciones en la Beall's List of predatory journals, disponible en línea, aunque Lluís Codina, profesor de Comunicación Social en la Universidad Pompeu Fabra, señala que allí puede haber errores de falsos positivos en este tipo de listas y recomienda fijarse en aspectos tales como la ausencia de supervisión externa o peer-review, la falta de transparencia sobre el equipo editorial y la publicación o la inexistencia o información falsa sobre su supuesta pertenencia a sociedades científicas.

Por último, hay que tener cuidado con los artículos retirados, aquellas investigaciones publicadas en revistas prestigiosas y de impacto que contienen errores que exigen enmiendas o que, incluso, invalidan el artículo. Esto se descubre gracias a la revisión posterior y voluntaria (el post-peer review, en la jerga científica) que realizan algunos/as científicos/as. Existen herramientas para rastrear estos artículos retirados, tales como Retraction Watch.

Las formas de las farsas en salud

La desinformación, tanto sobre salud como sobre otros temas, muta para seguir siendo eficaz, en lo que Joan Donovan (2020) llama “el círculo de la vida de la manipulación mediática” (the lifecycle media manipulation). algunas de las formas más habituales y perjudiciales de esta manipulación son:

- Evidencias inexistentes o insuficientes: El método científico se basa en las evidencias, que se pueden observar y medir y que se acumulan. Para afirmar algo, en salud y en ciencia, se necesitan muchos estudios y muchas evidencias. Si alguien recomienda algo relacionado con la salud, advierte de una consecuencia negativa o incita a comprar un producto sin evidencias que funcione, lo prudente es sospechar. En ocasiones, el problema es que hay evidencias, pero son insuficientes, porque el estudio no tiene una cantidad suficiente de datos para evidenciar lo que se proponía investigar, no se ha hecho durante tiempo suficiente o sólo hay evidencias de que funcione en animales, pero no en Hay que ser críticos y analizar bien todos estos aspectos.

- Beneficiosa para todos: La salud es compleja; es necesario que un profesional examine los síntomas, la persona y su contexto para decidir qué tratamiento le va mejor. Si alguien promete un tratamiento o un producto que lo cura todo, que funciona para todos o que no tiene ningún efecto secundario, probablemente sea un engaño.

- Sesgo de autoridad: El sesgo de autoridad puede manifestarse de dos formas. Por un lado, puede haber una persona a la que se le reconozca autoridad, porque es un/a influencer reconocido, una autoridad de gobierno o un personaje público del mundo de la cultura o de otros ámbitos, que no tiene formación científica y que difunde contenidos sobre salud que son falsos y que pueden engañar a mucha gente. Son conocidos los casos del ministro de sanidad francés Olivier Véran, quien aseguró que tomar ibuprofeno agravaba la Covid, o el de la influencer Paula Gonu, que pidió prevenir la Covid simplemente bebiendo agua caliente. Ambas afirmaciones eran falsas y tuvieron gran repercusión. Por otro lado, un profesional de la salud, aprovechando el vínculo de confianza que establece con las personas a las que acompaña, puede promover información falsa.

- Causa-efecto a la ligera: También es necesario prestar atención a las relaciones de causa-efecto que se establecen a la ligera. Si una persona come mucho aguacate y está delgada, no significa que haya una relación causa-efecto entre comer mucho aguacate y tener un peso bajo.

Junto a la información falsa, los contenidos confusos también pueden resultar dañinos. El clickbait o conexión falsa es una información que crea confusión con el titular o la fotografía. Por ejemplo, se dice que se ha encontrado una molécula que facilita recuperar la memoria, pero se omite que la investigación está en ratones y no en personas. Si sólo se lee el titular y no la información entera, puede confundir y crear falsas expectativas. También puede ocurrir que se hagan noticias de investigaciones que son prepint, es decir, que todavía no han pasado el proceso de revisión previo imprescindible en cualquier publicación científica de calidad.

Ver vídeo explicativo:

Fuente: Fundación Isys. www.fundacionisys.org

¿Cómo evaluar la fiabilidad de un contenido sobre salud?

Existen diversos comportamientos responsables para evaluar de forma crítica la información relacionada con la salud. Hay que examinar:

- Fuente: Debe determinarse si el artículo incluye fuentes expertas, si los profesionales de la salud que se citan y que son el origen de la información son de esa especialidad, si no tienen intereses que que puedan sesgar la investigación y están bien documentados.

- Evidencias: La información debe estar basada en evidencias, pruebas que nos indiquen que esa información es de calidad. Tiene que haber varias evidencias y no sólo una.

- Fiabilidad: Puede ser útil leer información que esté vinculada a organismos oficiales relacionados con la salud, hospitales de referencia o a otros centros sanitarios. Esa información tiene un sello de calidad.

- Personalización: Aunque se pueda acceder a información confiable, esto no debe servir para realizar un autodiagnóstico. Lo mejor, si se tiene algún problema de salud, es consultar a un profesional que conozca el caso concreto y que pueda examinar a la persona. En ocasiones, cuando se busca información, aunque provenga de un sitio fiable, puede conducir a extraer conclusiones precipitadas o erróneas porque a menudo se condiciona la búsqueda al resultado que se quiere encontrar.

A continuación os ofrecemos el cuestionario para evaluar páginas web sanitarias según criterios europeos, como recurso de apoyo a tener en cuenta en el momento de considerar una web o un recurso de Internet como fuente de información de confianza:

Cuestionario para evaluar páginas web sanitarias según criterios europeos

Puedes descargarte la infografía aquí

Seguir estos consejos y estar alerta de las formas y la procedencia de la desinformación en salud ayudará bien informado/a.

3. Decálogo para comunicar y defender la ciencia en redes sociales

Pese al acoso que han recibido algunos científicos y científicas tras una exposición elevada a los medios de comunicación y las redes sociales durante la pandemia de la Covid, como pone de manifiesto un artículo publicado en octubre de 2021 en la revista Nature, comunicar la ciencia sigue siendo imprescindible. Por eso, a continuación, se plantea un decálogo para comunicar y defender la ciencia en redes sociales; un decálogo elaborado a partir de diversas recomendaciones de organismos oficiales y voces expertas autorizadas.

- Crear contenidos. Una forma de reducir la desinformación sanitaria y científica y garantizar que la población esté bien informada para tomar con criterio las decisiones que conciernen a su salud es crear contenido científico de calidad. Ésta es la primera recomendación que recoge la guía que el gobierno británico y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2021) editaron para aconsejar a los profesionales de la salud sobre cómo actuar para combatir la desinformación antivacunas en las redes sociales. «Cree sus propias publicaciones -vídeos o imágenes- que capten la atención e involucren a sus comunidades, y hágalo con su estilo», recomienda esta guía.

- Compartir contenidos fiables. Organismos oficiales como la OMS y otras instituciones públicas produjeron información fiable, entendedora y didáctica durante la pandemia de la Covid. Esto también está ocurriendo con el impacto del cambio climático y con otros temas relacionados con la ciencia. Seguir estas fuentes y compartir sus posts, vídeos e infografías cuando hagan campañas de comunicación o cuando existan aspectos científicos relevantes a difundir incrementa la información de calidad en las redes.

- Creatividad. En tiempos de sobreabundancia informativa, es importante pensar cómo comunicar. Hay que hacerlo de forma creativa, siguiendo los códigos del canal que se utilice -ya sea X (antiguo Twitter), Instagram, Tik-Tok o cualquier otra red social-. Existen divulgadores científicos de calidad y creativos en muchos de estos canales. Un ejemplo, podríamos encontrarlo en el vídeo «El viaje de un bulo», del divulgador científico Javier Santaolalla, en el que a través de una canción repasa y desmitifica algunas farsas relacionadas con la ciencia.

- Comunicar con un lenguaje llano. Hay que evitar el lenguaje demasiado técnico y poco comprensible y utilizar siempre un lenguaje llano y entendible. Se pueden utilizar metáforas, dibujos, infografías y cualquier técnica que permita hacer entender mejor la ciencia. Utilizar un lenguaje demasiado técnico puede tener el riesgo de que la gente dé la espalda a la ciencia, porque no lo entiende, y también puede dar la sensación de que es una conversación entre colegas científicos y no para todos.

- Transparencia. La transparencia incluye explicar el método científico, que la ciencia no es infalible, que nuevas evidencias pueden invalidar conocimientos que se tenían hasta entonces y, entre otros, que no se puede saber todo. La necesidad de una comunicación transparente es una de las conclusiones a las que se llegó en el debate generado en el marco de la conferencia global de la OMS celebrada en junio de 2021 y que abordó cómo comunicar la ciencia durante emergencias sanitarias.

- Conversar y crear comunidad. Canales como X (antiguo Twitter), Instagram o YouTube no son espacios de comunicación unidireccionales; su novedad y singularidad radica en su capacidad para generar conversación. Por tanto, las personas científicas no sólo deben crear contenido en estas plataformas, sino también crear, atender y mantener una comunidad. Se valora que se respondan preguntas, comentarios, que la información se matice o se amplíe, etc. Todo ello ayuda a establecer un vínculo y una relación de confianza con la gente.

- Evitar el confrontamiento directo con negacionistas. La guía de la OMS y el gobierno británico se muestra clara y contundente al respecto: «No se involucre en una conversación con los antivacunas», y también añade: «Evita preguntar sobre la motivación personal de los portavoces de los negacionistas de las vacunas». Este documento se centra en negacionistas de la Covid y antivacunas que difunden información falsa; pero estos consejos también resultan extrapolables a los negacionistas del cambio climático o de la teoría de la evolución de Darwin, entre otros.

- Empatía. La experta en desinformación Claire Wardle, en una entrevista para el proyecto Learn to Check, insta a utilizar la empatía en las interacciones con negacionistas. «Lo peor que podéis hacer -asegura Wardle- es decir esto es una tontería; déjame que te envíe un artículo del New York Times». En su lugar, Wardle propone mostrar empatía, decirles que es normal tener miedo en momentos de incertidumbre. Y a partir de ahí, escucharlos y poder empatizar. Cuestionar el origen de su información o rebatirlos no les mueve de su posición; y la burla, los fideliza en sus postulados.

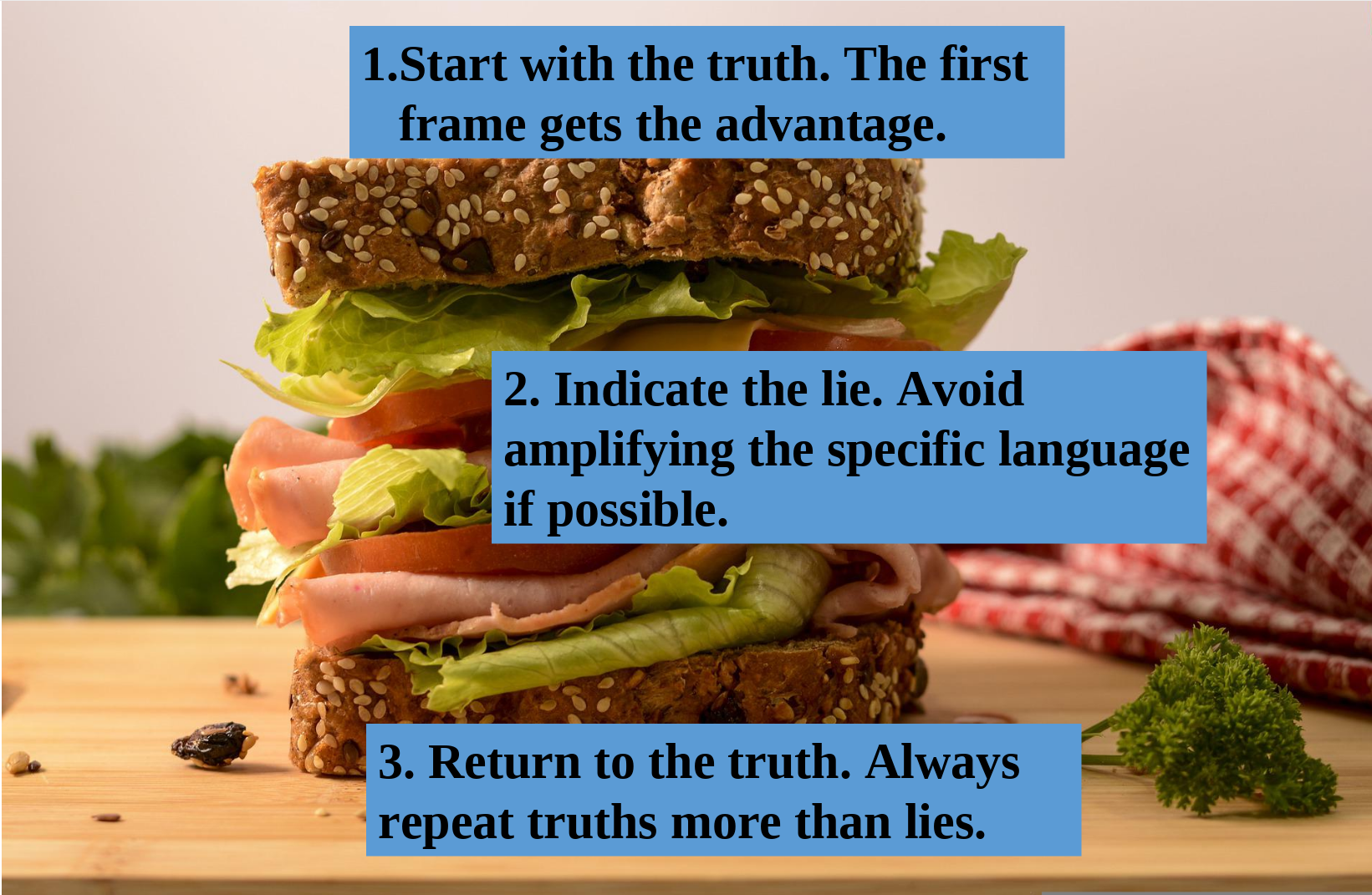

- Rehuir de la repetición de mitos. Cuando se desmitifica una información, en ocasiones, también se está contribuyendo a extenderla. E, incluso, hacer que los algoritmos de los buscadores y las redes sociales la den por buena y la consideren relevante. En esta línea, el lingüista George Lakoff propone la fórmula "the truth sandwich". Consiste en empezar por explicar lo que es cierto o contrastado; después explicar lo que es falso o inexacto evitando usar el lenguaje de los negacionistas o desinformadores y, finalmente, volver a los hechos para que sea lo que quede en la mente de la ciudadanía que lee aquella comunicación.

1. Empezar con la verdad. El primer cuadro tiene ventaja.

1. Empezar con la verdad. El primer cuadro tiene ventaja.

2. Indicar la mentira. Evitar amplificar el lenguaje específico, si es posible.

3. Insistir en la verdad. Siempre hay que repetir las verdades más que las mentiras. - Contribuir a la alfabetización científica y la ciencia abierta. Por último, a través de las redes sociales también se puede contribuir a aumentar los conocimientos científicos de la ciudadanía. Se puede hacer explicando conceptos básicos, hallazgos o aspectos relevantes que es necesario que la ciudadanía conozca. Contribuir a la ciencia abierta, por ejemplo con artículos que todo el mundo pueda leer o divulgando, es otro factor que puede elevar el conocimiento científico de la población.

Este decálogo puede resultar un instrumento útil a la hora de hablar de ciencia en las redes sociales y otros espacios de internet.

4. Los retos virales peligrosos: cómo educar y prevenir riesgos

Precedidos por el símbolo de la almohadilla y acabados con la palabra «challenge», podemos encontrar un gran abanico de retos en redes sociales como TikTok o Instagram. Los y las adolescentes que están en un momento de su ciclo de vida más sensible a las influencias del entorno social, se sienten atraídos, porque les proporcionan adrenalina y satisfacción personal, además de un buen puñado de «me gusta». Aunque los desafíos que más seducen a los jóvenes son los sociales y solidarios; también circulan otros que pueden resultar peligrosos para su salud física y mental. Tanto docentes como familias y jóvenes deben poner manos a la obra para gestionar de la mejor manera posible este riesgo del siglo XXI.

Los retos o challenges en las redes sociales pretenden demostrar a uno mismo y a los demás que se es capaz de hacer algo que resulta difícil. Por eso, se graba todo el proceso y se comparte con la comunidad a través de varios canales y etiquetado con su hashtag. Se alienta a otras personas que repitan y compartan el reto. Como asegura un estudio realizado por la agencia de seguridad Praesidio Safeguarding y Tik-Tok, estos retos «pueden ser divertidos y seguros, pero también pueden ser arriesgados y peligrosos, lo que provocaría daños físicos». Además, algunos de estos retos son falsos y suelen confundir a los jóvenes.

El 80% de los adolescentes ha realizado alguna vez un reto social en alguna plataforma, según se desprende de un estudio de un grupo de investigadores de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y de la Universidad del País Vasco (UPV/ EHU) publicado en la revista Current Psychology. Un 20% de los encuestados hizo algún reto solidario y casi un 8% reconoce haber realizado un reto peligroso en una investigación en la que se entrevistaron a 417 estudiantes españoles de 10 a 14 años.

Un estudio encargado por Tik-Tok y elaborado por un grupo de expertos en psicología, psiquiatría y ciencias del comportamiento, encuestaron a 5.400 adolescentes de entre 13 y 19 años de varios países, el estudio revela que sólo un 21% de los adolescentes afirmó haber participado en un reto online. La cifra de participación en estos retos es superior en los adolescentes (un 14% de los encuestados entre 13 y 15 años) que entre los jóvenes (un 9% de los encuestados entre 18 y 19 años).

Entender por qué se reproducen y comparten estos retos es clave. Según el estudio publicado en Current Psychology, mencionado anteriormente, existe una doble motivación. Aseguran que demostrarse que son capaces de realizar estos retos les proporciona adrenalina, pero también una proyección idealizada de sí mismos en las redes, una satisfacción personal por haber cumplido el reto y que la grabación forme parte de su identidad digital. Por otra parte, también existe una motivación social: ser reconocidos por los demás, lo que se materializa con un buen puñado de «me gusta», nuevos seguidores y muchos elogios.

Varias iniciativas y expertos han reflexionado sobre los retos peligrosos y cómo desincentivarlos entre los adolescentes. El grupo Dimi Cuida en Brasil, la asociación farncesa APEAS (Accompagner-Prévenir-Éduquer-Agir-Sauver) o la organización de educación mediática Common Sense Media, que trabaja para aconsejar a docentes y familias son algunos de ellos, con recomendaciones de estas iniciativas y otras voces expertas (2021b), se propone este decálogo para gestionarlos:

- Medir bien el impacto. Es necesario hablar y abordar el problema de forma proporcional; es decir, sólo con aquellos adolescentes que conocen el reto peligroso y son vulnerables. Puede resultar contraproducente hablar de ello con toda la clase o con todo un grupo de adolescentes, lo que puede «incrementar la exposición de niños y jóvenes a estos retos» como dice la guía Harmful online challenges and online hoaxes, elaborada por el departamento de Educación del gobierno británico en colaboración con el UK Council for Internet Safety Education y otros partners. Hay que evitar mostrar vídeos que pueden asustar a los adolescentes. Estas recomendaciones no sólo se aplican a docentes y educadores, sino también a profesionales de los medios de comunicación, que, con la intención de alertar sobre un reto peligroso, también pueden contribuir a difundirlo y extenderlo.

- Empatía. Es importante entender por qué algunos adolescentes y jóvenes se sienten llamados a reproducir estos retos. Familias, educadores y personal de la salud deben estar al día sobre los desafíos que en un momento determinado se viralizan, es decir, se difunden a gran velocidad por las distintas redes sociales.

- Educar en pensamiento crítico. Una estrategia eficiente es inculcar el pensamiento crítico de los adolescentes y jóvenes en el consumo de contenidos de redes sociales, incluyendo los retos falsos y los retos peligrosos. Desde Common Sense Media, instan a docentes y familias a educar a los jóvenes para que examinen detenidamente cada paso del reto y piensen qué puede ir mal en cada parte, qué riesgos potenciales existen. También alientan a hacerles reflexionar sobre por qué quieren intentar el reto y si realmente es la imagen de sí mismos que quieren que circule y perdure en internet. Algunas veces también puede ser útil revisar los comentarios para ver si alguien apunta a los riesgos o las consecuencias.

- Concienciar sobre los riesgos. Según el estudio encargado por Tik-Tok, mencionado en la introducción en el decálogo, el 51% de los adolescentes encuestados aseguró que los retos virales carecían de consecuencias. Un 31% les atribuyó consecuencias negativas y, entre ellos, el 63% dijo que afectaba a su salud mental. Estas cifras ponen de manifiesto la baja percepción de riesgo de los retos peligrosos entre los jóvenes. Por eso, una línea de trabajo es explicarles los peligros potenciales que conllevan para la salud. En este sentido trabaja la asociación francesa APEAS, que, en sus formaciones para prevenir retos peligrosos entre los jóvenes, explica la anatomía de las zonas del cuerpo más afectadas por estos desafíos digitales (como el cráneo, la columna vertebral, el corazón, el cerebro, los órganos abdominales o la circulación sanguínea). Avisan también de qué consecuencias pueden tener determinadas prácticas. De esta forma, los adolescentes toman conciencia.

- Ser accesible. En el caso de juegos peligrosos, la prevención se ha demostrado una estrategia mucho más eficaz que la prohibición; ya que vetar un reto de este tipo puede hacerlo aún más atractivo para la adolescencia. Establecer una relación de confianza previa con el adolescente, que sepa que puede consultar al adulto sobre la conveniencia o inocuidad de un determinado reto de redes sociales resulta fundamental. Los adultos deben ser accesibles y deben proporcionar a los jóvenes espacios seguros donde puedan expresar de forma anónima y segura sus dudas e inquietudes.

- Dar ejemplo. Los adultos son modelos de los menores; también, en redes sociales. A veces, son los mismos padres y madres que filman a sus criaturas haciendo retos para redes sociales. Esto puede confundirlos; hay que asegurarnos de que saben diferenciar un reto divertido de uno arriesgado. En este sentido, en Common Sense Media aseguran: «Hoy puedes ser inofensivo, pero mañana puede ser más peligroso. Ayuda a tus hijos e hijas a establecer la diferencia para que puedan estar seguros. 'Hagamos un reto divertido juntos; pero sólo lo grabaremos si tú quieres y sólo lo compartiremos con la familia'»

-

Hablar, hablar y hablar. Los adolescentes y jóvenes pueden hablar de cuestiones complejas como son el suicidio o los problemas de salud mental con adultos de referencia, ya sea sus familias, docentes, el personal de la salud que les atiende u otras personas.

- Educar en seguridad online. El mundo online, donde los adolescentes pasan mucho tiempo, puede comportar algunos riesgos. Conocerlos y saber cómo prevenirlos y neutralizarlos es clave. Tanto familias como docentes pueden prevenir las consecuencias de los retos peligrosos educando en seguridad digital a las criaturas.

En el ciberacoso, la voz de alarma de compañeros y compañeras que lo están presenciando es clave. Lo mismo ocurre con los retos virales peligrosos. Para prevenir consecuencias no deseadas, es necesario educar a los jóvenes para que alerten cuando un/a compañero/a está pensando en hacer un reto nocivo para la salud. Su voz de alarma puede ayudar a los demás. - Pedir responsabilidad en las plataformas. Redes como Tik-Tok o Instagram distribuyen y contribuyen a viralizar o propagar muy rápidamente estos desafíos perjudiciales para la salud. Como ciudadanos digitales, podemos exigir a las plataformas acciones para impedir una circulación masiva de estos llamamientos que pueden provocar incluso la muerte de las personas.

- Redes sociales como herramienta positiva. Es una de las recomendaciones de la guía británica, que insta a las familias a «centrarse en comportamientos positivos y empoderadores en línea con sus hijos e hijas, comportamientos como el pensamiento crítico y cómo y dónde expresar sus inquietudes sobre contenido perjudicial y cómo bloquear contenido y usuarios».

Los retos de las redes sociales irán cambiando, pero estas medidas de prevención y educación pueden ser eficaces para prevenir los peligros de los nuevos challenges que circulen en internet.

Comentarios

Comentarios

Enlaces de interés

Fuentes de interés general

- El concepto de Necesidad Humana Básica como aproximación a la definición del cuidado

- Audiovisual:Por la autonomia y la independencia de las personas

Fuentes - la información en internet

- Com es verifica una informació?, video de Learn to

- Check Fact Check Explorer

- Google Search Operators: the complet list

- Los datos también mienten

- SIFT, The Four Moves

- Think SHEEP, First Draft

Bibliografía

Bibliografía consultada

- Argyle, M Psicología del comportamiento interpersonal.

Madrid: Alianza Universidad ;1994. - Baumeister RF, Campbell JD, Krueger JI y Vphs KD. Does high self-esteeem cause better perfomance, interpersonal success, happines, or healyhier lifestyles?

Psychologial Science in The Public Interest; 2003; 4 (1):1-39 - Cuesta U. Psicología social de la comunicación.

Madrid: Cátedra; 2000. - Knapp ML. La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno.

3ª edición. Barcelona: Paidós Comunicación;1988 - Marina JA. La selva del lenguaje. Introducción a un diccionario de los sentimientos.

Barcelona: Anagrama;1998 - Marroquín M y Villa A. La comunicación interpersonal. Medición y estrategias para su desarrollo.

3ª edición. Bilbao: Mensajero;1995. - Mucchielli A. Psicología de la comunicación.

Barcelona: Paidós;1995. - Pastor Ruiz Y, Psicología social de la comunicación. Aspectos básicos y aplicados.

Madrid: Pirámide; 2006. - Raga Gimeno F. Comunicación y cultura. Propuestas para el análisis transcultural de las interacciones comunicativas cara a cara.

Madrid: Interamericana;2005. - Watzlawich P. ¿Es real la realidad?. Confusión, desinformación, comunicación.

Barcelona: Herder;1989

Bibliografía (La información en Internet)

- APEAS (2022a) «La prévention des jeux dangereux». Disponible en línea: https://jeudufoulard.com/la-prevention-des-jeux-dangereux/

- Civil i López, Marta i Bernat (eds) (2021). Informe de la Comunicació a Catalunya 2019-2020. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, Institut de la Comunicació. Disponible en línea https://www.comunicacio.urv.cat/media/upload/domain_388/arxius/Informe%20de%20la%20comunicaci%C3%B3%20a%20Catalunya%202019-2020%20(web).pdf

- Codina, L. Nunca publiques aquí: qué son las revistas depredadoras y cómo identificarlas. [Consultado 1 diciembre 2023]. Disponible en https://www.lluiscodina.com/revistas-depredadoras/

- Departament for Education UK (2021a) Guidance Harmful online challenges and online hoaxes. Disponible en línea: https://www.gov.uk/government/publications/harmful-online-challenges-and-online-hoaxes/harmful-online-challenges-and-online-hoaxes)

- Donovan, Joan (2020) «The life cycle of media manipulation» in The Verification Handbook, núm.3 Disponible en línea:https://datajournalism.com/read/handbook/verification-3/investigating-disinformation-and-media-manipulation/the-lifecycle-of-media-manipulation

- Elgersma, Christine (2019) «13 Online Challenges Your Kid Already Knows About» a Common Sense Media. Disponible en línia: http://www.commonsensemedia.org/articles/viral-youtube-challenges-internet-stunts-popular-with-kids

- Gelado-Marcos, R., Moreno-Felices, P., Puebla-Martinez, B. Disinformation as a Widespread Problem and Vulnerability Factors Toward it: Evidence From a Quasi-Experimental Survey in Spain. International Journal of Communication. [Consultat 1 desembre 2023]. Disponible en: https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/18674/3837

- Herrera, Ivan (2022) «Desinformación en salut: quan hem de sospitar?» . Disponible en línia: https://learntocheck.org/ca/item/desinformacio-en-salut-quan-sospitar/

- Hilton, Zoe (2021b) Análisis de respuestas educativas de prevención eficaces ante los retos peligrosos en línea. Praesidio Safeguarding/ Tik-tok. Disponible en línea: https://bit.ly/3BupChR

- Hilton, Z., Brion-Meisels, G., Graham, R., Praesidio Safeguarding. Análisis de respuestas educativas de prevención eficaces ante los retos peligrosos en línea. [Consultado 1 diciembre 2023]. Disponible en: https://praesidiosafeguarding.co.uk/safe-guarding/uploads/2021/11/Exploring-effective-prevention-education-responses-to-dangerous-online-challenges-Spanish-compressed.pdf?x70166

- Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCAT. Informació falsa o dubtosa vista a Internet. [Consultado 1 diciembre 2023]. Disponible en https://www.idescat.cat/pub/?id=ticll21&n=3.6.3

- Lakoff, George (2018). “The truth sandwich”. Disponible en línea https://twitter.com/GeorgeLakoff/status/1068891959882846208

- Learn to Check (2022). “Cambio climático: desinformación por interés”. Disponible en línea: https://learntocheck.org/item/cambio-climatico-desinformacion-por-interes/

- Learn to Check (2021). “Learn to Check Talks with Claire Wardle”. Disponible en línia: https://learntocheck.org/ca/item/learn-to-check-talks-amb-claire-wardle/

- Les claus per verificar informació. de Learn to Check. Disponible en https://learntocheck.org/ca/item/les-claus-per-verificar-informacio/

- López-Borrull, A. 'Fake science': el tsunami de la desinformació arriba a la ciència. Revistes del Estudis de Ciència de la Informació i de la Comunicació. [Consultado 1 diciembre 2023]. Disponible en https://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/ca/numero86/articles/Fake-science-tsunami-desinformacio-ciencia.html

- Nogrady, Bianca (2021). “I hope you die”: how the COVID pandemic unleashed attacks on scientists”, a Nature. Disponible en línea: https://www.nature.com/articles/d41586-021-02741-x

- Ortega-Barón, Jessica et al. (2022b) «Viral internet challenges scale in preadolescents: An exploratory study» a Current Psychology. Disponible en línea: https://doi.org/10.1007/s12144-021-02692-6

- Sampedro, Víctor (2000). Opinión pública y democracia deliberativa. Medios, sondeos y urnas. Madrid: Ediciones Istmo. ISBN: 978 84 70903823

- Universitat de Barcelona (2022) Exposició virtual «Fake news, fake science». Disponible en línea: https://crai.ub.edu/ca/node/14321

- UK Government and WHO (2021). Tackling Covid-19 misinformation. A social media toolkit for health practitioners. Disponible en línea: file:///sysroot/home/nereida/Baixades/VACCINE-MISINFORMATION-TOOLKIT_desktop1.pdf

- WHO (2021) “WHO global conference on communicationg science during health emergencies sparks enormous public interest”. Disponible en línea: https://www.who.int/news/item/06-07-2021-who-global-conference-on-communicating-science-during-health-emergencies-sparks-enormous-public-interest

Mª Teresa Luis Rodrigo

Enfermera. Profesora Emérita de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona. Se ha interesado desde hace años en el desarrollo y la utilización de las terminologías enfermeras (de diagnósticos, intervenciones y resultados), desde una concepción disciplinar de los cuidados. Conferenciante y ponente en foros de discusión y formación profesional. Autora de Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica (8ª ed., Madrid: Elsevier, 2008) y de De la teoría a la práctica. El pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI (3ª ed., Barcelona: Masson, 2005), así como de numerosos artículos en distintas revistas científicas.

Hasta diciembre de 2016 formó parte de la dirección científica y disciplinaria de la Infermera virtual y, como tal, ha participado en la elaboración de los conceptos nucleares que guían el contenido de la web, ha asesorado en cuanto a su construcción y en la selección de los temas a abordar, de igual modo, ha colaborado, siempre desde la perspectiva científica y disciplinaria, en la revisión de los contenidos elaborados por los autores y en la revisión final del material elaborado antes de publicarlo en la web.

Gisel Fontanet Cornudella

Máster en educación para la salud (UDL). Postgrado en Enfermería psicosocial y salud mental (UB).

Actualmente es gestora de desarrollo de personas de la Unidad de Gestión del Conocimiento de la Fundación Sanitaria Mollet. Miembro del Consejo Asesor Fundación TICSALUT 2014-2017, del grupo @MWC_nursing, entre otros.